A quoi sert la fiction ? A nous divertir certes, mais aussi, quand elle est réussie, à nous interroger sur le présent et l’avenir. Dans les Imaginaires du futur condense dans près de 600 pages les réflexions d’Ariel Kyrou sur les grandes questions de notre époque. Fins du monde, exploration spatiale, Intelligence artificielle… Autant de projections que la science -fiction a déjà exploré.

Quel est votre regard de « spécialiste » sur le dernier prix Goncourt ?

Ariel Kyrou : Le signe que représente L’anomalie est de bon augure pour la reconnaissance de la science-fiction. Ce qui est troublant, c’est qu’Hervé Le Tellier rejette le rapport à la science-fiction. Il affirme son inscription dans la littérature blanche, ou littérature générale, qui ne relève pas du « genre » comme par exemple le polar. Le mécanisme qu’il utilise s’apparente pourtant très précisément à ceux utilisés dans une certaine science-fiction. Il a été employé par Philippe Curval dans le roman trop méconnu Juste à temps (La Volte, 2013) ou moins récemment Philip K. Dick dans Substance mort (1977). Dans L’anomalie comme dans ces deux textes, nous sommes immergés dans un contexte narratif contemporain avec une apparence de réalisme, proche de l’environnement du lecteur donc.

Mais un élément inattendu, littéralement impossible, de l’ordre d’une image absolue ou multisymbolique (l’anomalie en question, ou des marées du temps chez Curval) crée une distorsion avec ce réel. Le Tellier met en relief différents personnages vivant cette distorsion. Cette image multisymbolique permet dès lors de décaler, de voir autrement ce même réel, qui semble justement le nôtre.

Du point de vue de la narration et de la psychologie des personnages, le roman est intéressant. Mais on se demande où l’auteur veut en venir. Il développe son image absolue, en met en scène les différents effets, mais sans aucune dimension sociale ou politique, contrairement à la façon dont opèrent William Gibson dans Identification des schémas (2003) ou Alain Damasio dans Les Furtifs (2019), dont ces drôles d’animaux que l’on ne peut capter incarnent le refus d’une société de télésurveillance. Hervé Le Tellier met en scène des hypothèses, mais derrière la prouesse littéraire et la force des personnages, il y a un manque de substance politique.

Comment est née chez vous cette passion pour la science-fiction ?

A. K. : Je suis né dans un monde où la science-fiction était très présente. Mon père, le réalisateur et critique de cinéma Ado Kyrou, était très proche du groupe surréaliste. Mon monde proche, c’était Max Ernst et Yves Tanguy. Je baignais dans une atmosphère surréaliste, au sens propre du terme. La littérature de science-fiction représentait pour mon père une sorte d’extension de son amour immodéré pour le surréalisme, voire le dadaïsme. Mon premier livre, ce fut Martiens, Go Home ! de Fredric Brown. J’ai enchaîné avec Philip K. Dick peu de temps après. J’ai très vite navigué entre le monde des idées et celui des imaginaires, de la science-fiction et de la musique[1]. Toutes les grandes avant-gardes du siècle, toutes les contre-cultures ont été un creuset dans lequel j’ai essayé de penser notre monde. J’ai fait le constat que la recherche universitaire méconnaissait la capacité de ces cultures à nourrir nos réflexions sur l’époque, sur aujourd’hui et sur demain.

Il y a dans le monde universitaire une méconnaissance de ce que provoque en nous le récit, même si des intellectuels comme Yves Citton, Yannick Rumpala ou Fredric Jameson explorent heureusement ce champ-là. Une culture de la transformation doit utiliser la raison, s’appuyer sur l’entendement, mais aussi passer par la raison sensible, par l’utilisation d’images et de récits qui nous décalent, nous décillent le regard. Dans mon analyse du monde, j’ai le désir de joindre ces deux dimensions.

La SF, souvent considérée comme un genre mineur, semble en effet quitter les marges de la littérature et s’affirmer pleinement. Les séries de science-fiction – Black Mirror en tête – rencontrent un succès croissant. Qu’est-ce qui explique selon vous le succès actuel de la science-fiction ?

A. K. : Le public appréhende la science-fiction autrement qu’il y a seulement quinze ans. Deux facteurs l’expliquent. Le premier est endogène, propre au monde de la littérature et de la fiction. Des écrivains comme Houellebecq ou Dantec assument pleinement le fait de s’inspirer de la SF. Plus largement, avec la culture pop des années 1960/1970, puis des jeux vidéo dans les années 1980/1990 et enfin avec le numérique, nous assistons à un basculement sur ce qui distingue basse et haute culture. Les thèses de Bourdieu sur la « distinction » me semblent moins valides. Aujourd’hui, la distinction s’opère par l’éclectisme, par la capacité à considérer tous les territoires du monde de l’art, y compris les territoires dits de séries B, quitte à prendre des distances avec certains.

Philip K. Dick, grande inspiration du cinéma hollywoodien, est devenu une référence que tout le monde cite, une personne racontant des fables sur aujourd’hui et demain. L’intégrale de ses nouvelles vient d’être publiée dans la collection Quarto de Gallimard, ce qui aurait été impensable il y a peu. Dick lui-même se plaignait de la réception de ses œuvres et de la science-fiction en général. Avoir de la culture aujourd’hui, c’est avoir la capacité à comprendre la différence entre un roman de Philip K. Dick et un film comme Indépendance Day, entre une œuvre qui questionne et un simple produit de consommation. C’est la même chose avec les séries ; il en existe de bonnes, qui débordent d’idées, comme Black Mirror, et de mauvaises.

Le numérique a contribué à presque entièrement combler l’immense fossé entre des cultures classiques, légitimes, et d’autres populaires ou contre-culturelles, auparavant considérées comme illégitimes par les classes supérieures de la population.

Le second facteur qui rend compte de l’engouement actuel autour de la science-fiction est exogène. L’évolution même de la société rend la science-fiction plus attractive aujourd’hui. Nous vivons une époque où ce qui faisait valeur et sens pendant les Trente Glorieuses est profondément remis en question ; tout ce qui faisait socle de la société, avec la pandémie, avec le réchauffement climatique, avec l’explosion du numérique, est devenu branlant. Apparaît alors la nécessité de trouver d’autres repères qui nous interrogent sur notre place dans l’univers, sur l’avenir de la Terre, sur notre rapport aux autres et plus largement au vivant, sur le pouvoir des technologies… La fiction, et la SF en particulier, permet de décaler le regard, de changer les règles et les pièces du jeu, de prendre conscience que des solutions alternatives existent bel et bien. La science-fiction porte l’idée de transformation, de mutation, de bifurcation ; elle nous met au contact d’autres manières de voir et de penser, et en cela elle répond au besoin que beaucoup, en quête d’utopie, éprouvent.

On entend parfois cette analyse : « c’est parce que la SF l’a imaginé un jour que c’est devenu réel ». Les récits de science-fiction agiraient comme des prophéties autoréalisatrices. La fiction devancerait le réel et le créerait. Et puis il y a un constat, énoncé par exemple par l’autrice Catherine Dufour, comme quoi le réel va aujourd’hui plus vite que la fiction, que la fiction semble dépassée par les évènements et peine à s’affirmer comme anticipatrice. Comment la fiction construit-elle le réel, si elle le construit ?

A. K. : La thèse concernant la prophétie autoréalisatrice ne s’est jamais révélée juste. Quant à celle de Catherine Dufour, elle se rapproche de celle de William Gibson qui affirmait que le réel avait dépassé la fiction et qu’écrire de la SF au sens classique et traditionnel n’avait plus de sens. Je suis en désaccord avec cette analyse, même si elle a plus de sens que la première thèse. « Dès lors que le réel a disparu, il faut le réinventer comme fiction ». Je trouve cette formule de Jean Baudrillard plus juste.Les fictions du futur pourraient nous permettre de retisser un réel qui aurait été perdu, du moins pour une part.

Les deux thèses que vous citez prennent acte de la transformation du réel à une vitesse inédite. L’erreur de perspective, que les deux positions partagent, vient d’une vision univoque du genre – au point d’ailleurs que la position de Catherine Dufour, que j’aime beaucoup, me semble avoir évolué sur le sujet, pour être désormais plus nuancée. La science-fiction parle du réel tel qu’il est vécu par les auteurs, réel qu’ils extrapolent pour créer des projections vers le futur. Il y a des types de fictions qui nous font avancer et d’autres qui, au contraire, bégaient. Les fictions qui nous font avancer, ce sont précisément celles qui partent du réel et qui apportent des éléments qui vont permettre de le transfigurer, de le transformer. Des fictions qui assument totalement la logique de projection. Cette logique de projection n’est ni utopique ni dystopique, mais, comme le définit Yannick Rumpala, « prototypique ». Il s’agit ici d’expérimenter une sorte de prototype fictionnel. Plus le réel avance vite, plus on a plus de besoin de remettre l’humain dans notre vaisseau spatial, plus on a besoin du décalage que provoque la science-fiction de qualité. Ce n’est pas parce que le réel va de plus en plus vite que la science-fiction en tant que territoire à explorer n’a plus d’intérêt. De même, nous avons aussi besoin d’alternatives, d’une pluralité de voies, de possibles. La SF pose de manière induite la question du sens. En incluant l’humain dans ses projections, elle construit des hypothèses, des graines que nous ne verrons peut-être pas germer de notre vivant.

La science-fiction, lorsque son pari est tenu, nous redonne le goût du temps qui passe. Avec la science-fiction, nous ne sommes pas dans une logique d’autoréalisation, mais de signification, de décalage, de capacité à nous déciller le regard par rapport aux époques telles qu’elles pourraient advenir, à nous plonger dans des futurs alternatifs.

Toute la SF n’est pas porteuse de cela. Une certaine science-fiction se contente de divertir, une autre nous ouvre des voies extraordinaires, comme celle produite par les auteurs de La Volte. Par la pluralité des voix qu’elle porte et des voies qu’elle trace, la science-fiction a plus que jamais un rôle critique par rapport au présent et au futur par sa capacité à ouvrir le champ de l’imaginaire. On en revient à Baudrillard et à cette logique de réinventer le réel comme fiction, qui est passionnante. Il faut que le banal entre dans la logique utopique, dans un véritable ailleurs, comme le préconisait une autre autrice décapante, Ursula K. Le Guin. C’est ainsi qu’elle devient fructueuse.

Quelle différence faîtes-vous alors entre la prospective et la science-fiction ? Dans votre livre, vous affirmez que la prospective « ne rebat pas assez les cartes ». Qu’apporte de plus la science-fiction ?

A. K. : Ce sont deux clés du futur complètement différentes. La prospective s’apparente aux sciences humaines ; elle utilise des données provenant de la sociologie, de l’histoire, de l’économie… Elle se veut rationnelle, établissant des scenarii à partir d’évaluations chiffrées et de tendances avérées. La science-fiction occupe un territoire tout autre : celui des imaginaires. Parce qu’elle nous raconte des histoires, elle a cette capacité à mettre de l’humain dans les paramètres, à placer au sein de ces histoires des humains ou des non-humains dans leur imprévisibilité, leurs logiques complètement folles, leurs interactions les plus inattendues. Elle fait donc vivre des hypothèses parfois peu plausibles au regard des scenarii rationnels de la prospective, elle concrétise des possibles ayant moins de probabilités de se réaliser « à la lettre » dans notre réel. Ce que la prospective est incapable de faire. La fiction se situe en amont, en aval et en décalage de la prospective qui, plus on avance dans le temps, plus voit ses spéculations devenir floues, peu fiables. La fiabilité de la prospective ne peut aller beaucoup plus loin que 2, 5, 10 voire très difficilement 20 ans. La science-fiction – et sur le registre de la réinvention du passé, l’uchronie – nous aident bien au contraire à nous projeter plus loin dans le temps, de se situer par exemple en 2312 comme le fait Kim Stanley Robinson dans le roman justement titré 2312. Cet auteur, qui, comme la prospective, nourrit son écriture des évolutions des sciences, met scène une historienne qui déploie sa propre vision du passé… qui est potentiellement l’un de nos avenirs à long terme ! Elle propose son interprétation de l’histoire à partir d’indices réels, mais de façon selon moi plus audacieuse et inspirante, même si beaucoup plus hypothétique.

Prospective et science-fiction parlent de deux temps différents, plus court pour la première que pour la seconde, mais ces temps sont en train de se rapprocher.

La prospective essaie en effet de voir de plus en plus loin alors que la science-fiction se situe de plus en plus fréquemment dans une logique de moyen voire de court terme. Pourquoi ? Parce que le besoin d’anticiper les futurs – et non le futur – n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui. Mais la nature même des outils pour saisir et anticiper ces futurs est très différente selon la démarche adoptée. La plupart des entreprises, des chercheurs, des universitaires ont beaucoup plus de mal à appréhender la fiction parce qu’elle est plus subjective et foisonnante que la prospective, qui se veut plus objective, arc-boutée sur des éléments de tendances observées dans la réalité d’aujourd’hui grâce aux statistiques et aux sciences humaines, comme je l’ai souligné.

Les hypothèses qui en découlent évoluent par la suite selon de grandes variables génériques : elles se trouvent donc moins sujettes à l’imprévisibilité, à l’incalculabilité telles que peuvent l’utiliser les récits de science-fiction, qui ont néanmoins quoi qu’il en soit plus de facilités à changer radicalement les règles du jeu, à se projeter dans des futurs alternatifs bien plus radicaux. Mais prospective et science-fiction sont complémentaires et non opposées.

Comment le capitalisme se saisit de la science-fiction et l’exploite à ses fins ?

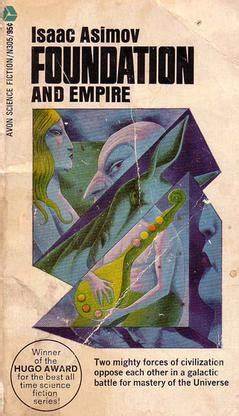

A. K. : Aux États-Unis, le MIT a déjà noué des relations depuis longtemps avec des auteurs de science-fiction. Microsoft et d’autres entreprises ont fait travailler ces auteurs autour de visions du futur. Les grands auteurs de ce qu’on a appelé « l’âge d’or » de la science-fiction, autour des années 1950, tels Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke, avaient leurs entrées dans les laboratoires – ils avaient eux-mêmes d’ailleurs une formation scientifique et ont écrit des livres de vulgarisation. La science-fiction est utilisée par les acteurs les plus avancés de la science et du capitalisme pour explorer d’autres possibles, pour montrer des usages, des détournements de produits ou services qui n’auraient pas été anticipés. L’art contemporain a un peu cette même fonction. Faire travailler un artiste ou un auteur de science-fiction à partir d’un socle de technologie ou de transformations sociétales qui intéressent l’entreprise, c’est potentiellement ouvrir des pistes qui n’avaient pas été imaginées.

Le piège, la complexité va tenir dans le cahier des charges donné à l’auteur ou l’artiste, c’est-à-dire dans la volonté des entreprises demandeuses à remettre suffisamment en cause les règles selon lesquelles elles fonctionnent. Il ne s’agit pas simplement de les aider à trouver d’autres sources de profits, mais d’interroger leur raison d’être, de les aider à se redéfinir au regard des évolutions sociologiques, économiques, sociales…

La dialectique entre le monde institué et entrepreneurial et celui des arts et de la science-fiction est fructueuse si le premier accepte de se dessaisir de certaines de ses hypothèses de départ et de les mettre en question. C’est aujourd’hui excessivement rare. Je constate que l’entreprise éprouve des difficultés à se projeter, ne serait-ce qu’à 5 ans. Elle peine à se défaire de ce qui fait sens pour elle, notamment son organisation, à remettre en cause sa façon de fonctionner, ses règles du jeu, ses modes de connexion à ses environnements sociaux, politiques, financiers, culturels ou naturels. La science-fiction permet à l’inverse de changer les règles, le contexte. De dire « ce terrain de foot, on va l’utiliser pour jouer à autre chose ». Cela justifie la nécessité d’utiliser les imaginaires du futur et la science-fiction en complément de la prospective, car les deux ne correspondent pas au même réflexe et système de pensée.

[1] Ariel Kyrou, Techno rebelle : un siècle de musique électronique, Denoël, 2002.